Откуда взялось (как образовалось) наше болото и во что его планируют превратить

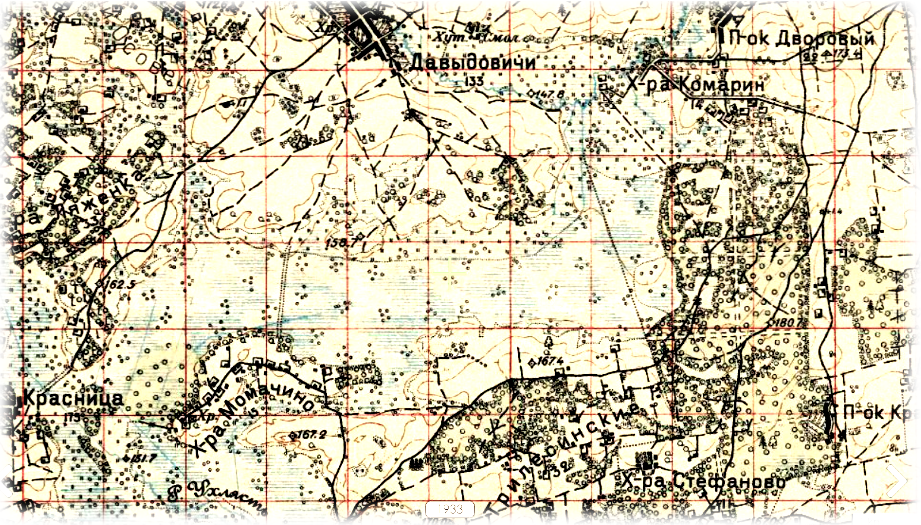

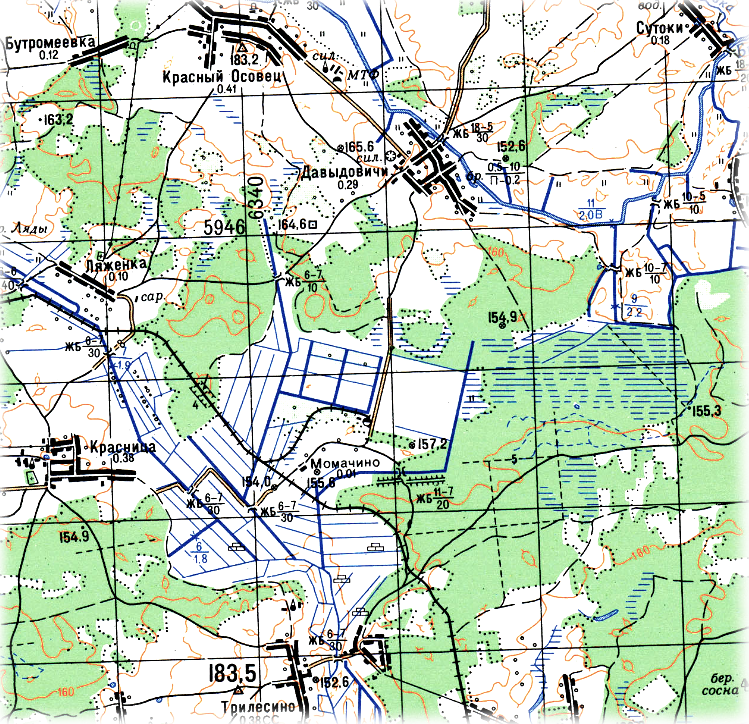

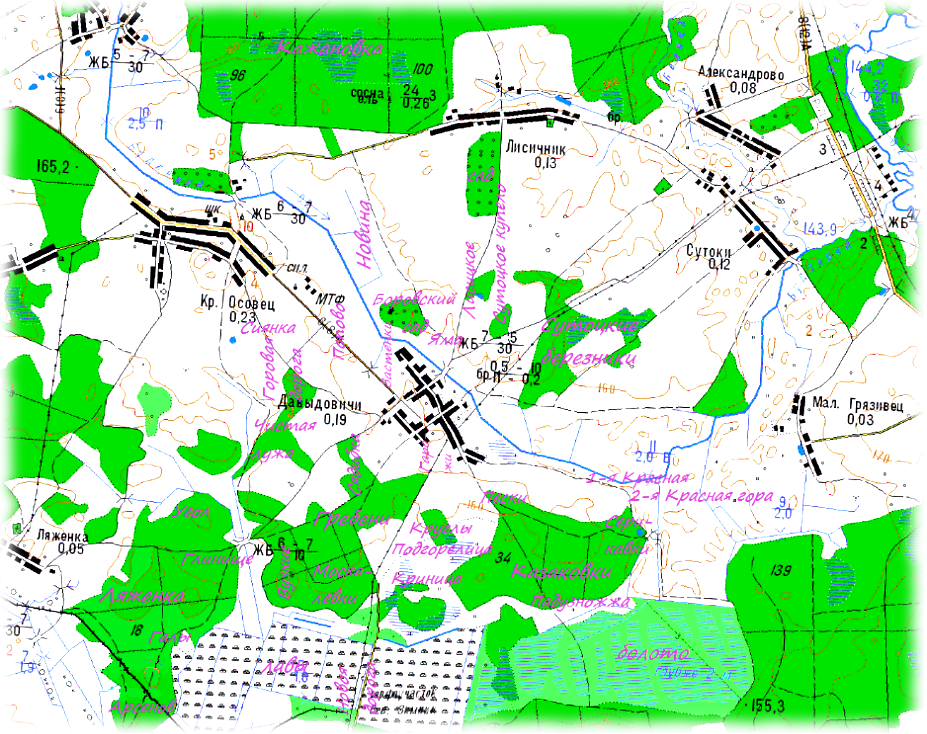

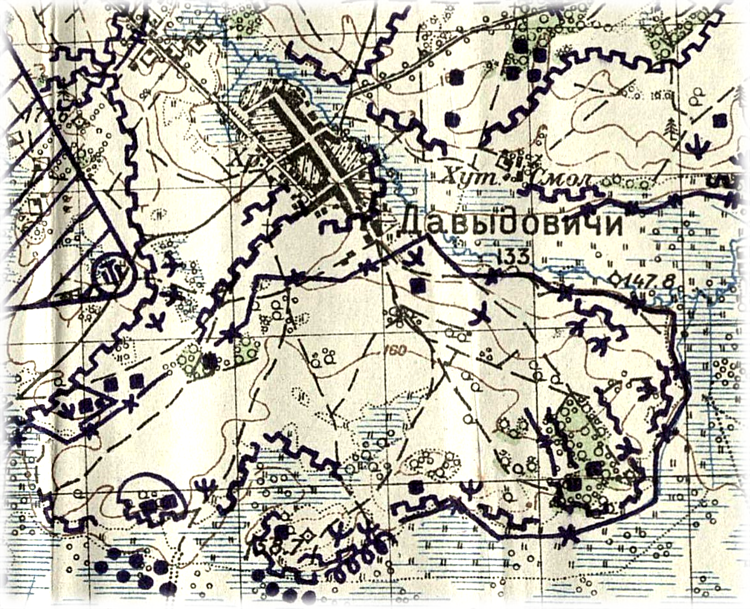

Наше болото на картах Генерального штаба Красной Армии 1942 и 1933 годов.

Сколько помню, давыдовцы не называли наше болото никак. Просто болото. За лисичками ходили за болото, Славгород где-то там… за болотом. Теперь вот атомную станцию опять собираются строить там… за болотом. В книге «В атаку поднимался первым» командира 15-го партизанского полка Демидова А. С. наше болото упоминается, как Комаринское. А вот в перечне болот Грудиновской волости из «Списка населенных мест Могилевской губернии под ред. Г.П.Пожарова» болото называется Казаковка и в 1910 году оно принадлежало крестьянам деревни Давыдовичи.

Каким помню наше болото я? Конец 60-х начало 70-х годов прошлого столетия – пора моего детства. Болото начиналось сразу за Казаковками. Слева вдоль правого берега Будлянки в сторону Подосинья тянулась живописная роща. На всю жизнь запомнил опьяняющий запах черемухи и соловьиные трели в той роще.

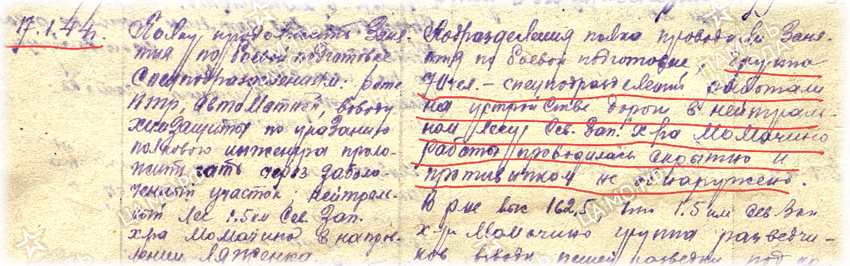

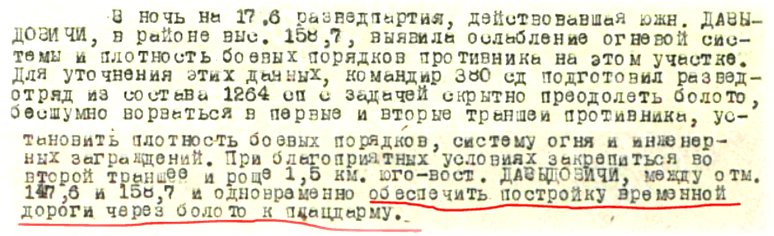

На юг через болото можно было пройти только по трем сцежкам: Байдацкай (Байдаку), Падкладскай и Чыгунцы. Что касается двух последних, то есть предположение, что к их обустройству приложили руку сапёры РККА в период семимесячного стояния фронта в 1944 году. Спросить уже не у кого, но в журналах боевых действий просматривается информация о подобных работах.

А потом спрямили русло речки, а роща пошла под бульдозер, который сгреб всю эту красоту в валы из кустарника и земли. Где-то в те же годы насыпали Новую дорогу в сторону Момачина, и на ту сторону болота можно уже было проехать в любую пору года.

А ещё со школьной поры засела в памяти зимняя дорога на Кр.Осовец, обильно посыпанная торфом. Торф с нашего болота вывозили продвинутые колхозы из-за Могилева. То ли сразу на поля, то ли в качестве подсыпки в сараи для скота. Машины и колесные тракторы с тележками в иные дни шли чуть ли не колоннами. Загружал их на болоте, где-то в районе Москалёвок, гусеничный трактор с огромной лопатой (перекидной погрузчик-бульдозер). По весне черная дорога оттаивала в первую очередь и потому параллельно ей расчищали другую, не загрязненную.

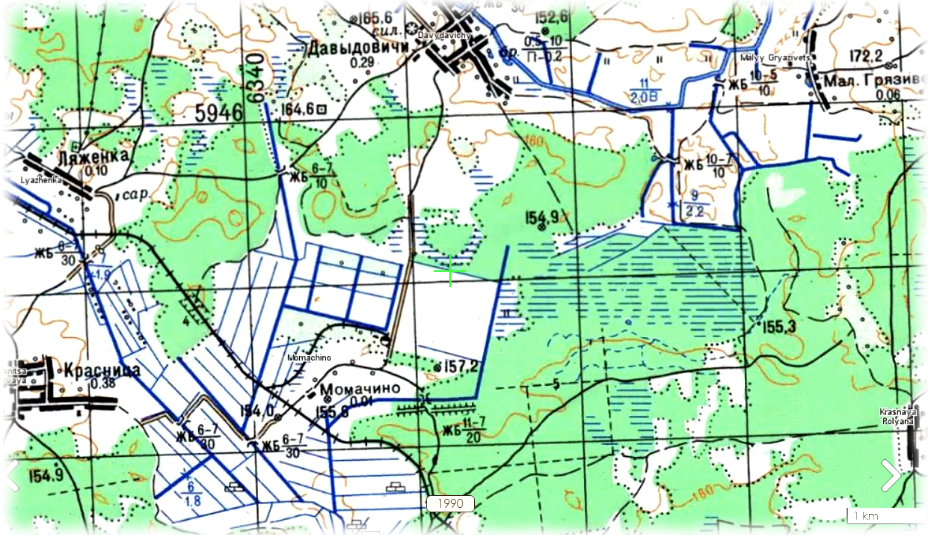

Карта Генерального штаба Советской Армии 1981 года и вторая по-новее. Это, пожалуй, расцвет нашей деревни. Глядя на русло Будлянки, понимаешь, что это уже не река, а канава. Болото уже не совсем болото, а торфоразработки с узкоколейкой и Новой дорогой.

В советское время по заготовке дров и сена в болоте вопросов не возникало. Не ленись, вырубай и выкашивай хоть всё болото. В середине 70-х мы с отцом, как, впрочем, и все давыдовцы, рубили зимой в глубине болота березник на дрова. Вывозили бесплатные дрова конными санями по Падкладскай сцежцы, накапливая их на краю Казаковок. Многие и сено там заготавливали, только уже летом. И выносили его на сухой берег ношками. Голубику (дуравы по-нашему) и клюкву (журавины) собирали, мне кажется, в районе Криницы и Новой дороги. А ещё давыдовцы использовали в качестве топлива так называемые корчи. Работы с ними многовато, но зато какая теплоотдача. Для протопки бани и лежанки очень полезная вещь. А ведь их целые штабели лежали на краю лав.

Часть болота вдоль южного края Москалёвок и вдоль восточного края Ляжанского леса представляла собой осушенные и приспособленные для сельскохозяйственной деятельности торфяники. Назывались те торфяники лавами и, кажется, имели даже номера. По лавам проходили мелиоративные канавы. Некоторые давыдовцы, поддерживающие идеальное состояние этих канав, именовались канавниками. Засевались те лавы травой под сено для совхозного скота. На лаве справа от моста (напротив Вугла) помню и морковку выращивали. А на полоске между лесом и лавами пасли деревенских коров. Коровки в ту пору были в хорошей спортивной форме и за день проходили от Москалёвок до Вугла или до Падузножжа в другую сторону под палящим солнцем или реже под дождем. В Давыдовичах в ту пору было три табуна и пересечение маршрутов выпаса не допускалось.

Позже проложили узкоколейку и отдали все торфяники торфопредприятию.

Помню отец присмотрел необрабатываемый кусочек земли между лавой торфоразработки и лесом в районе Галов. Дождался меня с армии и предложил освоить ту целину. Хитро так предложил. Вот ты всё жалуешься, что я плуг тебе редко доверяю, вот и дерзай. Так у нас появилась дача километра за 3-4 от деревни. Именно так называли земляки эти фамильные участки. Проблема сенокоса нашу семью уже не волновала. И проблема, чем во время летних каникул заняться, автоматически снималась.

Последний раз в районе нашего болота я был где-то во второй половине 80-х. С опытным проводником Николаем Рыжовым (старшим) проехали через болото со стороны Казаковок на «Жигулёнке». Это был уже осушенный луг.

На сегодняшний день это место называется торфяное месторождение «Зимник» и вот так выглядит на гибридной карте Bing. На спутниковом снимке ESRI выглядит вот так.

Наши Давыдовичи на том же снимке с объездной дорогой с болота.

Болото используется как сырьевая база для ОАО «Торфопредприятие Днепровское». Ближайшие населенные пункты на северо-восток – д. Давыдовичи (2,4 км), на юго-запад – д. Красница-1 (2,5 км), на юг – д. Трилесино (3 км) на восток – д. Красная Поляна (5 км). ОАО «Торфопредприятие Днепровское» расположено в 26 км от месторождения (д. Годылёво), к которому ведет железнодорожный путь колеи 750 мм для транспортировки торфа.

Торф — горючее полезное ископаемое и агроруда; образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Содержит 50–60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др. Торф также является важным газоносным материалом.

Торф образуется в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха.

В разрезе торфяного болота различают верхний торфогенный слой мощностью до 1 м, в котором происходят микробиологические процессы торфообразования, и залегающий ниже слой зрелого торфа мощностью бо́льшей частью до 5 м. Длительность основных процессов торфообразования 4–10 лет. За год нарастает до 1–3 мм зрелого торфа. От 8 до 33 % биомассы превращается в торф. Остальная часть разлагается до полной минерализации, усваивается живыми растениями, улетучивается в атмосферу или вымывается фильтрационным потоком. Tорф захоранивается накапливающейся фитомассой, выводится из торфогенного слоя и изолируется от воздействия среды. Разложение растительных остатков в нём почти прекращается, и он сохраняет свои свойства на протяжении тысячелетий. Несмотря на ежегодный прирост отмершей органической массы, торфогенный слой не прекращает своего существования. Современные отложения торфа сформировались за 10–12 тыс. лет.

Характеристика торфяного месторождения Зимник

По кадастровому справочнику торфяного фонда 1979 года издания месторождение числится за номером № 749 по Могилевской области.

Торфяное месторождение по степени изученности относится к разведанным, по сложности геологического строения – к первой группе. Торфяное месторождение образовано на водоразделе рек Ухлясть и Реста и относится к группе месторождений сточных котловин. Образование торфа началось с заболачивания более глубокой впадины, образованной талыми водами отступавших ледников. По мере зарастания впадины началось отложение торфяной толщи. Богатое водно-минеральное питание способствовало образованию низинных видов торфа, в дальнейшем при накоплении торфяной толщи начала формироваться залежь переходного и верхового типов.

Общая характеристика участка планируемой деятельности

Участок месторождения планируемого к отработке состоит из трех блоков:

- 1-ый блок в границах каналов В2-В4,

- 2-ой блок в границах каналов В5-В7,

- 3-ий блок на участке, притыкаемом с восточной стороны ко 2-му блоку.

1-ый блок в границах каналов В2-В4

Рельеф участка пологий с уклоном поверхности в западном направлении. Участок осушен открытой сетью картовых каналов, связных с магистральным каналом М3 и далее М1, впадающим в р.Ухлясть.

Участок осушен открытой сетью картовых каналов. Расстояние между ними в основном 20 метров.

Территория участка между каналами В2-В3 и северная часть участка между каналами В3-В4 покрыта древесно-кустарниковой растительностью, южная часть участка между каналами В3-В4 затоплена водой.

Торфяная залежь участка в границах В2-В4 относится к смешанному типу со средней глубиной торфа 2,89 м, при максимальной глубине выработки торфяной залежи – 3,54 м.

Удельная активность цезия-137 – не более 587 ± 176) Бк/кг (допустимый уровень – 1220 Бк/кг).

Выход торфа условной 40% влаги из 1м3 залежи – 0,187 т.

2-ой блок в границах каналов В5-В7

Участок в границах каналов В5-В-7 представляет собой территорию, частично покрытую древесной и кустарниковой растительностью.

В настоящее время территория участка осушена открытой сетью картовых каналов с расстоянием между ними в основном 20 метров.

Торфяная залежь в границах каналов В5-В7 представлена низинными и верховыми видами торфа.

Средняя глубина торфяной залежи без очеса составляет 3,42 м.

Удельная активность цезия-137 – 608 ± 182 Бк/кг (допустимый уровень – 1220 Бк/кг).

Низшая рабочая теплота сгорания торфа (расчетная) составляет 9910 кДж/кг (2365 ккал/кг).

3-ий блок

Участок представляет собой территорию площадью 260 га на землях лесного фонда (Трилесинское лесничество ГЛХУ «Быховский лесхоз»), покрытую древесно-кустарниковой растительностью. Этот участок рассматривается как перспективный для дальнейшей добычи торфа и ранее не разрабатывался.

Общая характеристика планируемой деятельности

До проведения работ по непосредственной добыче торфа проводятся работы по подготовке поверхности полей (валка деревьев, корчевка пней, профилирование поверхности карт), осушение производственных площадей (открытая сеть каналов с отводом дренажных вод на существующую насосную станцию). Дренажные воды после прохождения отстойника (существующий) далее по системе каналов попадают в р.Ухлясть.

Торфяные поля разрабатываются фрезерным способом, который является послойно-поверхностный способом разработки. При таком способе добыча торфа осуществляется с поверхности тонкими слоями за короткие циклы. Способ включает 3 стадии: получение торфяной крошки путём фрезерования верхнего слоя торфяной залежи на глубине 5-20 мм, сушку слоя фрезерной крошки на поверхности эксплуатационной площади до установленной влажности и уборку готовой продукции в полевые складочные единицы-штабели.

Расчетная глубина фрезерования – составляет 11 мм.

Средняя толщина слоя залежи, срабатываемого за сезон (в неосушенном состоянии) будет составлять 0,17 м.

В соответствии со схемой распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года месторождение «Зимник» относится к разрабатываемому фонду.

По результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по добыче торфа на рассматриваемом участке месторождения «Зимник» прогнозируется незначительное воздействие на атмосферный воздух, воздействие на почвы на значительной площади (260 га лесных земель), снижение уровня грунтовых вод в радиусе до 1000 м, влияние на качество вод реки-водоприемника, воздействие на растительный мир, заключающийся в сводке древесно-кустарниковой растительности с участка месторождения. В связи с этим прогнозируется и воздействие на животный мир рассматриваемой территории.

Рекультивация выработанных площадей

Срок эксплуатации участка – 21 год, в том числе с условно-стабильной мощностью - 17 лет.

В соответствии с требованиями ТКП 17.12.02-2008 выработанные торфяные месторождения и другие нарушенные болота должны быть использованы преимущественно в природоохранном направлении.

После отработки торфяных полей предусматривается их повторное заболачивание для стабилизации гидрологического режима торфяных площадей и прилегающей территории. Для этого планируется поддержание горизонта воды выше выработанной поверхности торфоучастка на 0,5-0,7 м, что позволит также исключить возгорание торфяников и увеличит влагоемкость торфяных почв сопредельных площадей.

Мероприятие по аккумуляции стока в осушенных участках приводит к восстановлению болотообразовательного процесса с возрождением видового состава болотной растительности, а в месте с ней формирование места обитания диких животных.

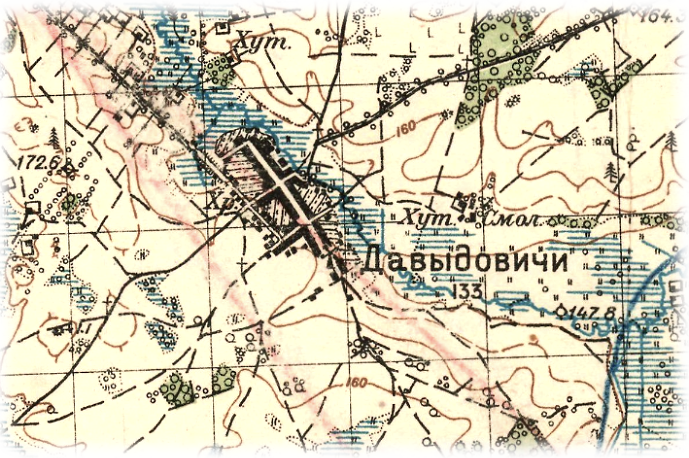

Если посмотреть карту 1926 года, то наши Давыдовичи находятся как бы на своеобразном острове. По крайней мере, полуострове.

С детства помню, что наступала такая пора года, что в нашу деревню проехать можно было только на гусеничном тракторе. Со стороны Лисичника и Суток гребля становилась непроходимой. Особенно если через неё прошли машины с Чаусского и Славгородского районов с картошкой для Грудиновского спиртзавода. Та же ситуация и с греблей в сторону Кр.Осовца. В сторону Ляженки гребля совсем никудышняя. Выручала только Горовая дорога на Кр.Осовец. Но на неё ещё выбраться надо было суметь.

Но это уже было не сплошное болото, как можно представить, глядя на эту карту. Было несколько очень топких мест, куда вообще не следовало соваться ни человеку, ни скотинке. Например, правый берег Будлянки напротив домов Улиташи и Михалочки. Да и напротив нашего дома был такой кусочек. Там ещё глей (белая глина) выходил на поверхность. Что примечательно, криница была и там и там. Было еще одно мрачное и опасное место. Вир то ли Румаков, то ли Митров назывался. Его вообще обходили стороной. Тванистый, с болотистыми берегами и водоворотами. Ни рыбаки, ни купальщики туда не лезли.

Берега Будлянки были болотистыми, заросшими ольхой, вербой и всевозможным кустарником. Весной Будлянка разливалась очень прилично, а щуку в период нереста можно было подцепить на восци даже в районе совхозной фермы. Посмотрите на карту: Хр. – это кладбище, а канава до самой кузницы.

В документе 1647 года «Подробная опись Осовецкого войтовства с подписью и за печатями ревизоров Владислава Кердея гродненского маршалка и королевского секретаря и Гавриила Кимбара скарбового писаря ВКЛ» про нашу деревню сообщается:

Село Давыдовичи волок 10 платят подданные со всех как с оседлых по 10 коп. В застенке Зарецком при этом селе 56 моргов, платят с морга по 8 грошей, до этого с морга по 3 гр Мельницу при этой деревне держат подданные эти Давыдовцы с Бесчинцами и другими деревнями платят в год 12 коп.

После волочной реформы (известна, как «волочная помера») в ВКЛ земля пахотная измерялась волоками1, сенокосная, огородная и усадебная — моргами2.

1Волока = 30 моргам = 21,36 га. 2Морг = 0,71 га

1 копа = 60 грошам, 1 рубль = 100 грошам, 1 полтина = 50 грошам, 1 гривна = 48 грошам литовским.

Получается, что помимо земли при деревне, у крестьян в застенке Зарецком, т.е. за рекой было еще около 40 гектаров сенокосов, а может и огородов. Притом платили они за ту землю за рекой значительно меньше: всего 1,5 коп за волоку. После ревизии придется уже платить 4 копы за волоку, но всё равно меньше. А ещё на Будлянке у них была мельница.

В качестве иллюстрации приведу План генерального межевания 1783 года.

На этом же плане видно где речка Черная с нашего болота да в нашу Будлянку вливалась.

По материалам районной печати давыдовичский колхоз «Новая жизнь» одним из первых в Быховском районе приступил к мелиорации земель. Осушением и освоением торфяников занималась специальная бригада под управлением мастера Килесы. Торфа без болота не бывает, а на левом берегу Будлянки от моста и почти до Боровского сада были торфоразработки. Я хорошо помню несколько высоких буртов торфа там. Зимой мы устраивали мушкетерские бои по захвату (обороне) этих сооружений. А ближе к мосту были какие-то продолговатые ямы с вертикальными берегами. Возможно, там торф нарезали пластами, а потом сушили.

Не исключено что заболоченный левый берег Будлянки и плохая дорога в районе моста дали те несколько дополнительных минут, которые позволили спасти жизнь командующего 13 армией генерал-лейтенанта Федора Ремезова. Утром 12 июля 1941 года машина командарма, выехавшая со стороны Суток, была обстреляна в районе Ямы с правого берега Будлянки прорвавшимися сюда немецкими автоматчиками. Ф.Н. Ремезов был тяжело ранен. К счастью, его оперативно эвакуировали с места обстрела и доставили в ближайший медсанбат.

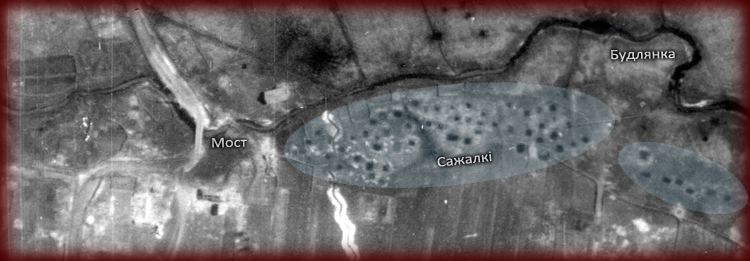

Довоенный мост был правее и ближе к домам, примерно напротив двора Алексея Цыбульки, там ещё долгое время торчали из воды сваи на старом русле.

Если внимательно рассматривать, сделанный 14 мая 1944 года, немецкий аэрофотоснимок нашей местности, то на Подоле обнаруживается множество черных квадратиков почти сразу за мостом по берегу в сторону течения реки. Скорее всего, это сажалки для вымачивания льна. В памяти с детства сохранилось несколько таких сооружений с бревенчатым срубом внутри и обитающими там маленькими карасиками, именно в том месте. Николай Гардеенко ещё гонял нас, если мы покушались на тех карасиков. Остатки двух подобных сажалок были ещё в огороде нашего соседа Василёнка (Ступакова Василя), на лужку перед баней и одна уже за забором, возле самого берега старого русла Будлянки. Сооружать такие сажалки на сухом месте пустая затея. В них должна быть вода. А это возможно только на заболоченном месте. Как только осушили пойму Будлянки, сажалки пересохли. Правда и лен к тому времени в Давыдовичах уже не выращивали.

А вот система немецкой обороны в 1944 году. Нет ни одной траншеи через Будлянку или в низких заболоченных местах. Немец не дурак: понимал, что бесполезно рыть траншею в болоте.

А затем прорыли канал, русло спрямили, заравняли бульдозером остатки старой речки, по болотистым берегам зарыли в землю дренажные трубки. На первых порах водички в канале хватало – она обильно стекала с дренажных коллекторов, осушая болотистую пойму. По каналу с грязным, топким дном шарахалась одуревшая, не находившая себе места для укрытия, рыба; были в нём ещё и раки. Осушенные берега распахали, засеяли травой.

Когда трактор с плугами проезжал по левому берегу метрах в ста от моста торф неожиданно загорелся. Скорее всего, под плуги попала ампула с зажигательной смесью, которые применялись РККА в первые годы войны. Выгорала та смесь долго и прилично воняла. Много ещё такого и подобного хранит наша земелька.

Деревянный мост, который соорудили на новом канале примерно напротив Зелёной улочки, снесло первым же паводком; построили другой с бетонных плит напротив Выгона, но вода размыла грунт под теми плитами и по весне тот мост рухнул. Нынешний капитальный мост строили основательно и долго.

К мосту насыпали приличную насыпь, значительно увеличив при этом местный топоним – Яму. Ну а греблю в направлении Кр.Осовца так вообще заасфальтировали.

Всё течет, всё изменяется и если освоение основного нашего болота продолжается, да и не болото это уже, то вот берега того, что было Будлянкой, начинают постепенно возвращаться к первозданному виду.

Список используемых источников

1. Резюме нетехнического характера о результатах ОВОС по объекту «Выделение очередей строительства по объекту «Строительство площадей для добычи торфа на брикетирование на торфяном месторождении Зимник Быховского района»

2. Торф. Большая российская энциклопедия

3. ОАО «Торфопредприятие Днепровское»

29.01.2025 | Евгений Антонович Минин