Были ли давыдовичские крестьяне крепостными и какой помещик ими владел

Знаний, полученных в школе и в последующих учебных заведениях, оказалось недостаточно, чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос насколько были свободными наши предки (давыдовичские крестьяне), кому подчинялись или кто ими владел? Какой путь к этой свободе им пришлось пройти и какой ценой далась им та свобода? Немного продвинуться в этом вопросе помогли архивные документы, возможность читать и анализировать которые появилась в последнее время.

В энциклопедии «Гарады i вёскi Беларусi т.5. Магiлёуская вобласць» находим такую информацию: Давыдовичи. Известна с начала 17 столетия.

Первое упоминание о нашей деревне обнаруживается в «Подробная опись Осовецкого войтовства с подписью и за печатями ревизоров Владислава Кердея гродненского маршалка и королевского секретаря и Гавриила Кимбара скарбового писаря ВКЛ» и относится к 1637 году:

Село Давыдовичи волок 10 платят подданные со всех как с оседлых по 10 коп. В застенке Зарецком при этом селе с морга по 8 грошей до этого с морга по 3 гр Мельницу при этой деревне держат подданные эти Давыдовцы с Бесчинцами и другими деревнями платят в год 12 коп.

10 волок или примерно 214 гектаров пахотной земли. Значит намного раньше обустроилась деревня, коль столько земли освоено. И входила тогда наша деревня в Могилевскую экономию, которая являлась королевским владением и крупнейшим имением на востоке Великого княжества Литовского, доходы с которой поступали на содержание королевского двора (стола).

«Крестьяне экономии, платившие со своих земель денежный чинш в королевскую казну, почти не имели отработочных повинностей, пользовались значительной хозяйственной свободой, в том числе могли свободно заниматься промыслами, охотой, рыболовством, реализовывать на рынке продукты своего труда, строить и использовать мельницы, уходить на заработки за пределы экономии. Королевская власть обеспечивала относительную экономическую свободу местных крестьян и не допускала развития здесь барщины и фольварочного хозяйства, в том числе и в связи с окраинным положением экономии, соседствовавшей с областями, где формировалось и действовало украинское казачество.»

Мелешко В. И. О феодальной ренте и развитии товарно-денежных отношений в королевских экономиях Восточной Белоруссии в конце XVI – XVIII вв. | Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г. Минск, 1964.

В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году восточная часть Беларуси была присоединена к Российской империи. Первый юридический документ - указ Екатерины II "О принятии под Российское государство уступленных от Польши провинций", адресованный жителям восточных белорусских земель, который содержал в себе пункты, согласно с которыми могла проводиться конфискация имений. Властями были секвестрованы имения 4-х особ, которые по разным причинам присягу не приняли. Ещё 24 человека были лишены права владения или аренды королевских, государственных и других имений.

Почти что все имения, которые перешли в результате этих акций к российской казне, были использованы Екатериной II как фонд для наделения имуществом её фаворитов - русских помещиков, высших военных чинов и государственных сановников с целью создания опоры своей власти на этих землях.

После третьего раздела Речи Посполитой земельный фонд в Беларуси для раздачи был несколько ограничен, т.к. почти все польские помещики приняли присягу на верность царю и сохранили за собой свои имения. Единственным источником раздачи здесь были королевские экономии и староства.

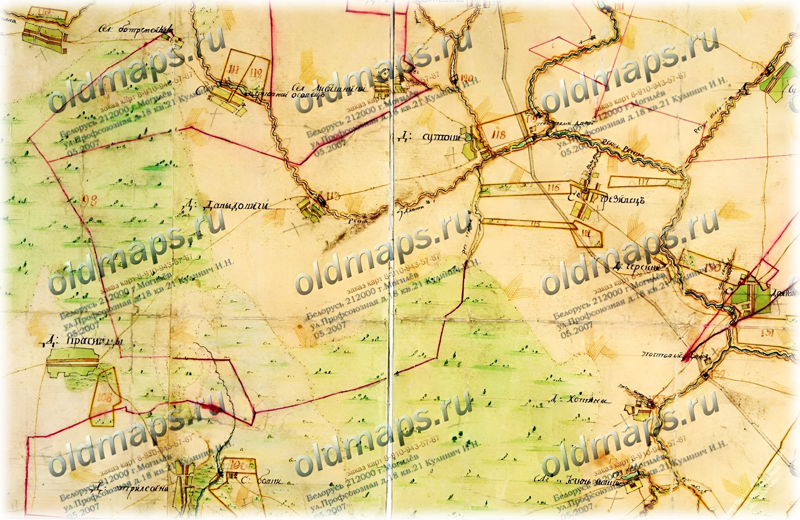

Планы генерального межевания Могилевской губернии, Старобыховский уезд 1783 года

Давыдовичскому сельскому обществу принадлежал участок, выделенный на плане линиями розового цвета, а с восточной стороны эта линия условно проходит по руслам речек Будлянка и Черная. На левом берегу Будлянки земельки у Давыдовичского сельского общества не обнаруживается. Помещичьих имений и усадеб на тот момент на данной карте тоже не видно.

На участке Давыдовичского общества обозначена дача №113 «Мельница оброчная состоящая при деревне Давыдовичах отдаваемая из казенной полаты в оброк разным людям».

На востоке к участку Давыдовичского общества примыкают дачи №115 и №116 «Земля писцовая церковная села Грезивца церкви успения Пресвятой Богородицы. Священно и церковно служителей».

В межах земель Церковного Осовца выделены две обособленных дачи с №111 «Земля писцовая церковная погосту Церковного Осовца церкви Сошествия святого духа. Священно и церковно служителей» и №112 «Земля пустопорожняя обрезная состоящая при селе Церковном Осовце отдаваемая из казенной полаты в оброк еврею Абраму Абрамовичу»

Могилёвская королевская экономия аннулирована. Войтовство Осовецкое преобразовано в Церковно-Осовецкую волость Быховского уезда.

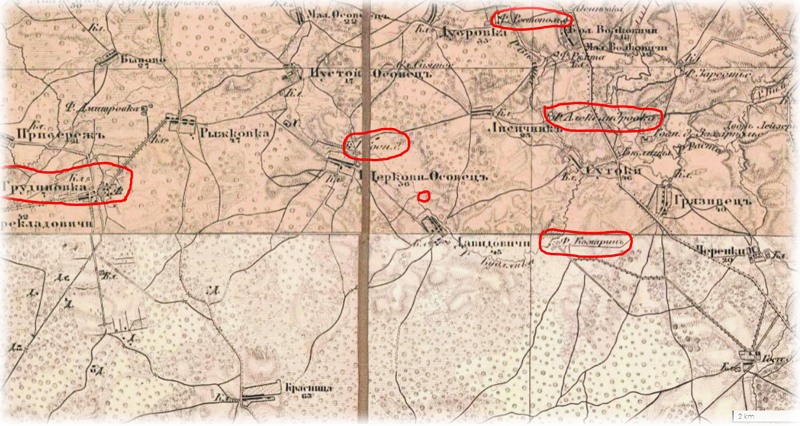

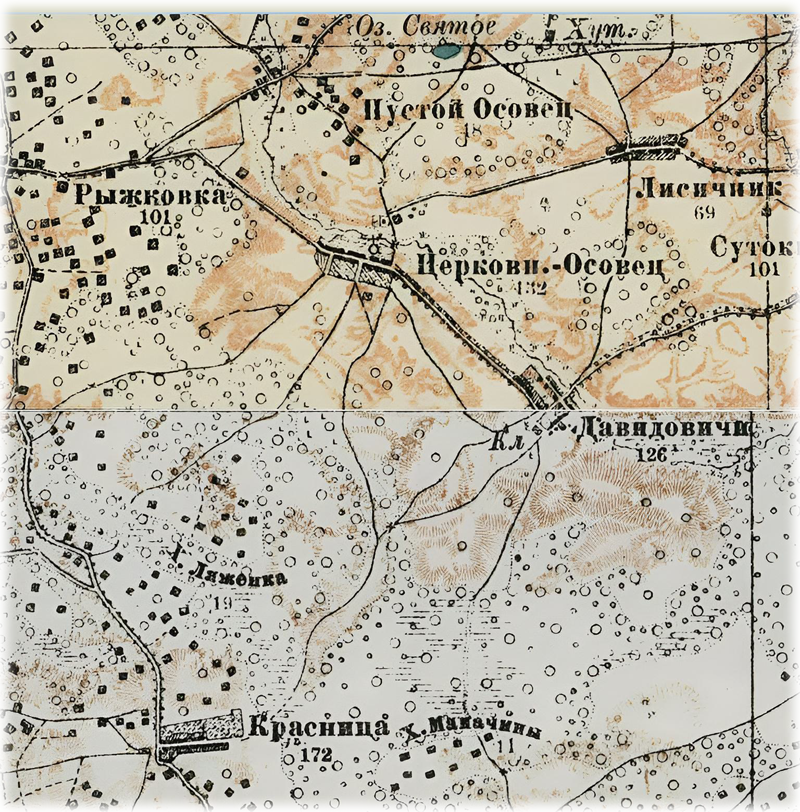

Военно-топографическая карта Шуберта 1869 года

Западнее Давыдович обосновался ни много ни мало, а целый граф. В 1795 году Грудиновка (Ключ Грудиновка) подарена графу Д.А.Толстому. Много бы отдал кое-кто за информацию о человеке, которому до этого принадлежал тот Ключ. А может и не отдал – пожадничал бы, скорее всего.

Севернее, в Церковном Осовце, появился коллежский асессор Матвей Дектерев (Дехтерев).

На востоке, в фольварке Комарин - Маковецкие. Римско-католического вероисповедания – получается из местных, из ВКЛовских.

А вот мещане Боровские на военно-топографической карте Шуберта 1869 года ещё не отметились.

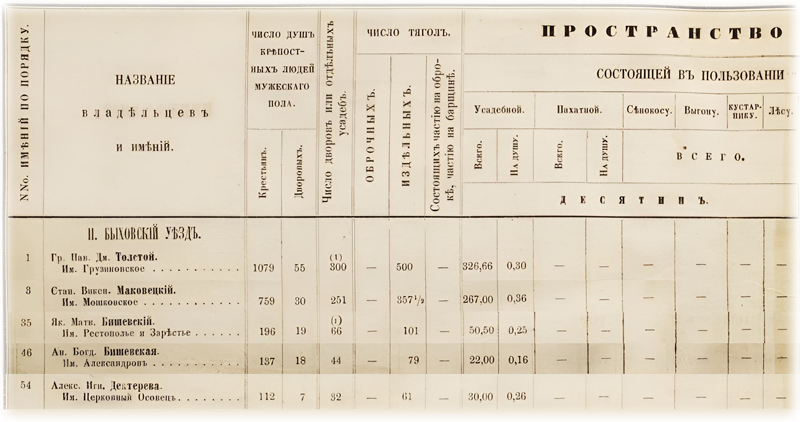

Заглянем в справочник 1860 года «Сведения о помещичьих имениях, т.6, 1860»

У наследовавшего имение Грудиновское графа Павла Дмитриевича Толстого 1079 крепостных, 300 усадеб. У Александры Игнатьевны Дектеревой в имении Церковный Осовец 112 крепостных, 32 усадьбы. В справочнике содержится информация о помещиках и их имениях с числом душ более 100 и, поэтому в нем мы не обнаруживаем наших Маковецких и Боровских. Да мы и не знаем, когда Боровские появились в наших краях.

Получается, что все осовляне в количестве 112 душ мужского населения состояли в крепостных у своей помещицы.

А как же давыдовцы? Если крепостные, то кто наш помещик? Ещё недавно я был почти уверен, что это Маковецкий из Комарина. Проверить это утверждение не так уж и сложно. Нужно только отыскать Выкупные дела по крестьянским земельным наделам, регламентировавшие правила передачи земли в собственность (пользование) крестьянам в рамках земельной реформы 1861 года. Оригиналы документов хранятся в Российском государственном историческом архиве (РГИА Ф.577.Оп.19) г. Санкт-Петербург, а также в Минском историческом архиве (НИАБ Ф.2014.Оп.1). Выкупные дела оформлялись на землевладельца. В рамках одного дела могло проходить несколько населенных пунктов, принадлежавших одному помещику. Например:

1) НИАБ ф.2014 оп.1 д.68 Дело о выкупе земли у помещицы Бишкевской А. крестьянами сел Сутоки и Волковичи (Дела о выкупе земли/Быховский уезд) 09.12.1863 - 21.07.1865.

2) НИАБ ф.2014 оп.1 д.246 Дело о выкупе земли у помещиков Калконко Валериана и Антона крестьянами селений Пустово и Малый Осовец (Дела о выкупе земли/Быховский уезд) 12.11.1865 - 22.02.1891.

3) Осовец Церковный "Держанская-Дектерева А. И." (1863.02.21 -- 1863.09.20) – РГИА Ф.577.Оп.19.Д.24 (30 листов).

4) Трилесин "Маковецкий С. В." (1863.08.07 -- 1864.05.27) – РГИА Ф.577.Оп.19.Д.45 (38 листов).

А вот и наши Давыдовичи:

1) НИАБ ф.2014 оп.1 д.241 Дело о выкупе земли у помещика Бишевского Я. крестьянами селений Кутнее и Давыдовичи (Дела о выкупе земли/Быховский уезд) 25.01.1865 - 20.06.1870.

И в Санкт-Петербурге что-то подобное:

2) РГИА. 577 / 19 / 8 Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами Я.М. Бишевского селения Кунина Быховского уезда Могилевской губернии 7 апреля 1865 г. - 4 мая 1872 г.

К сожалению, при посещении так называемой электронной библиотеки в Могилевской областной библиотеке, Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами Я.М.Бишевского селения Кутня и Давыдовичи отыскать не получилось. А вот Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами А.И.Держанской-Дектеревой деревни Церковного Осовца Быховского уезда Могилевской губернии нашел и с удовольствием перечитал. Качество поразительное.

Получается, были всё-таки наши земляки крепостными крестьянами Якова Матвеевича Бишевского, с которым и составили в 1865 году Выкупной договор на приобретение земли в пользование. Вот бы ещё отыскать и посмотреть то Дело.

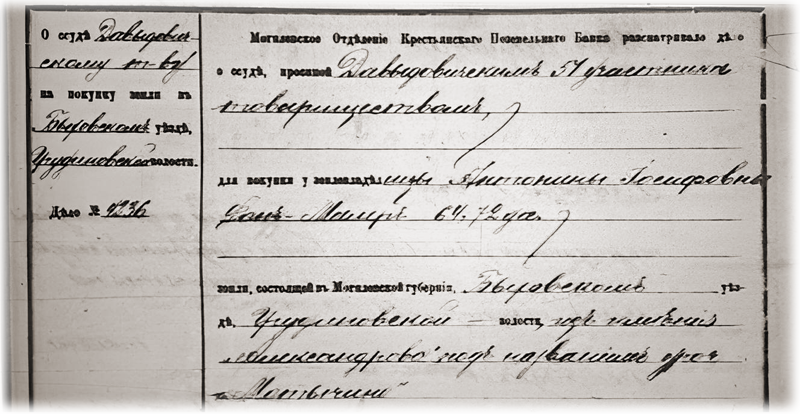

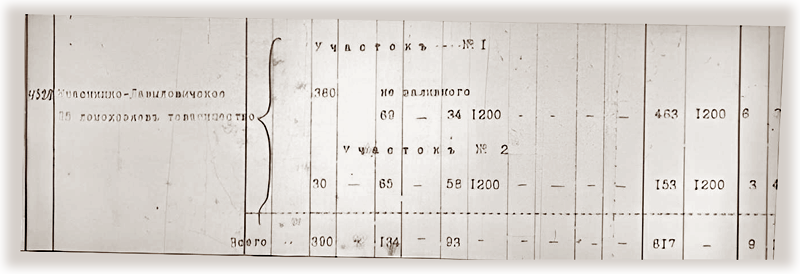

Много интересного для нас материала содержится в документах Крестьянского поземельного банка (РГИА фонд 592). Банк существовал с середины 1880-х годов и предоставлял ссуды, в основном бывшим помещичьим крестьянам, для осуществления выкупных платежей за землю:

Фонд |

Опись |

№ дела |

Дата начала |

Покупатель |

Продавец |

География земли |

592 |

19 |

103 |

02.08.1906 |

Давыдовичское 54-х участников товарищество |

Антонина Иосифовна Фон-Малер |

урочище Мотычино из имения Александрово Грудиновская волость |

120 |

18.02.1910 |

2-е Юшковичское товарищество 14-ти домохозяев |

Эдмунд Яковлевич Бишевский |

участок под названием "Ляженка" из имения Давыдовичи, Грудиновская волость |

||

142 |

1911 |

Щелыженковское товарищество 3-х домохозяев |

Эдмунд Яковлевич Бишевский |

участок под названием "Ляженка" из имения Давыдовичи, Грудиновская волость |

||

134 |

1911 |

Церковно-Осовецкое 56-ти участников товарищество |

Мария Владимировна Костенич |

участок из имения Церковный Осовец Грудиновская волость |

||

108 |

13.04.1907 |

2-е Рыжковское 36-ти домохозяев,

|

Александра Дмитриевна Толстая, |

обрезы из имения Грудиновка прилегающие к крестьянским наделам д.Красница |

||

25 |

1885 |

Момачинское 8-ми участников товарищество |

Дмитрий Павлович Толстой |

2 участка Момачин и Деньгубовка из имения Грудиновка |

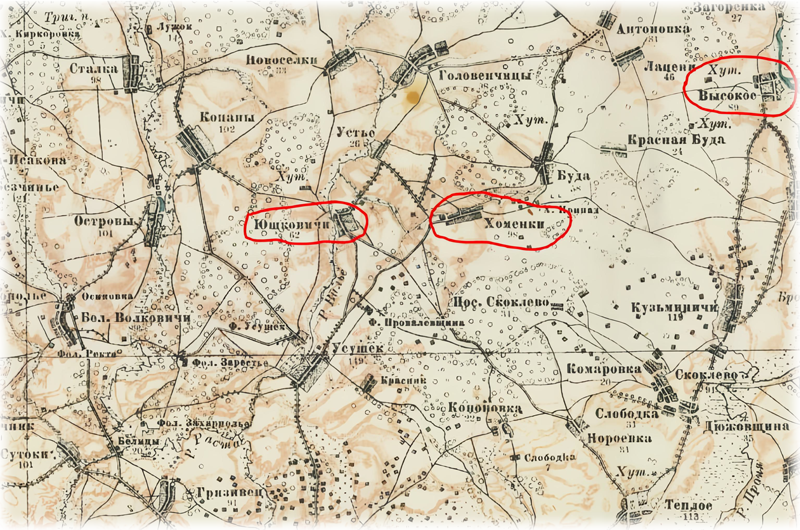

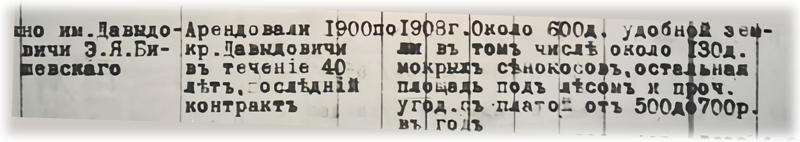

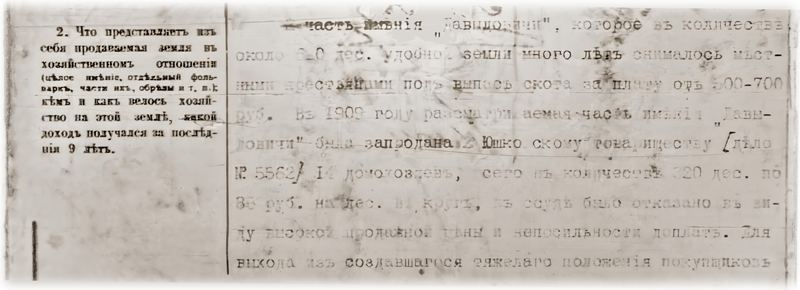

Если по Выкупным делам, хранящимся в (РГИА Ф.577.Оп.19) и (НИАБ Ф.2014.Оп.1) выкупались земли только у своего помещика, то из документов Крестьянского поземельного банка (РГИА фонд 592) обнаруживается, что Банк предоставлял ссуды для покупки крестьянами приглянувшейся земли разных помещиков. Так в документах по делу №120 мы обнаруживаем, что 14 домохозяев деревень Юшковичи, Хомянки, Высокае Чаусского уезда и села Церковный Осовец Быховского уезда организовались в так называемое 2-е Юшковичское товарищество с целью взятия ссуды в Крестьянском поземельном банке на покупку у помещика Эдмунда Яковлевича Бишевского земельного участка под названием "Ляженка" из имения Давыдовичи Грудиновской волости Быховского уезда.

Карта 1916-1922гг.

Карта 1916-1922гг.

Получается, не всю земельку имения Давыдовичи Яков Матвеевич Бишевский выставил на откуп давыдовичским крестьянам в 1865 году, коль его сын Эдмунд Яковлевич в 1909 году посчитал приемлемым и выгодным продать участок "Ляженка" из имения Давыдовичи крестьянам Чаусского уезда.

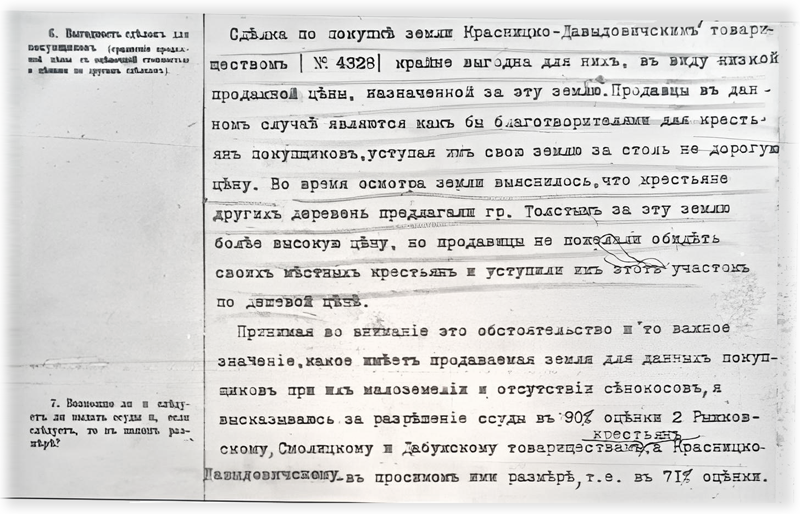

Как отреагировали давыдовцы на появление новых соседей нам уже не узнать, но в 1906 году посредством такой же ссуды Крестьянского поземельного банка они купили у помещицы Антонины Иосифовны Фон-Малер участок в урочище Мотычино из имения Александрово. Полагаю это сенокосы на левом берегу Будлянки.

В 1907 году по той же схеме они купили у графинь Толстых и Куракиной сенокосы возле деревни Красница.

По мере переваривания полученной информации количество вопросов только прибавляется. Что это за имение Давыдовичи? Кто-нибудь слышал о таком? Призовем на помощь Малый академический словарь русского языка. Имение - земельное владение помещика, обычно с усадьбой. Обычно с усадьбой, но, получается, может и без оной. Как у нас.

И с какой это стати наш помещик так далеко забрался? Что-то мне подсказывает, что ответ надо искать в прошлых веках. Где были, кому и куда отошли те 16 волок Илиничев у Лисичего ручья с 17 века? Бишевские римско-католического вероисповедания - значит из местных и в этих краях сидели давно и прочно. Могли и имением Давыдовичи когда-то разжиться. Настолько прочно сидели, что новые российские власти не нашли законного основания для отбора (секвестрования) их владений как в Грудиновке или Церковном Осовце. Хотя вокруг полно примеров опровергающих стабильность и постоянство. Возьмем для примера имение Александров. В справочнике 1860 года там записана Ан. Богд. Бишевская, в 1882-1884 г.г. там Миллер Антонина Осипова, в 1906 году давыдовичские крестьяне покупают участок у помещицы Антонины Иосифовны Фон-Малер, в 1911 году имение выкупил Кожин Владимир Николаевич.

И ещё. Как ни старался, но так и не нашел ни дела о выкупе помещицкой земли крестьянами деревни Лисичник, ни дела о выкупе земли у помещиков Боровских. Похоже, в самом деле, не были лисичане крепостными. А может Боровские появились в наших краях после 1861 года, что само по себе уже маловероятно.

Вернемся к нашим крестьянам. На карте «Планы генерального межевания Могилевской губернии, Старобыховский уезд 1783 года» отмечен участок, принадлежавший Давыдовичскому сельскому обществу. Что ж это такое сельское общество. После разделов Речи Посполитой на присоединенных землях начала вводиться такая форма крестьянского землепользования, как община. Крестьянская община упоминалась в нормативных дореволюционных актах еще и как сельское общество: под ним понималось общество, составленное из крестьян, водворенных на земле одного помещика.

В XVIII веке государство смотрело на крестьянина как на аппарат по выработке податей. Личные, духовные потребности мужика правящим классом во внимание не принимались. Крестьянин являлся существом, живущим не для себя, а для государства. Государство рассматривало общество прежде всего как фискальный орган, обеспечивавший по принципу круговой поруки уплату податей и выполнение повинностей.

Если крестьянин находился в крепостной зависимости, то кроме податей живое существо, которое называлось мужиком, вырабатывало в пользу помещика оброк и отбывало разного рода повинности. Если же государство иногда и проявляло заботу о крестьянине, то делалось это, имея целью увеличить финансовый доход казны.

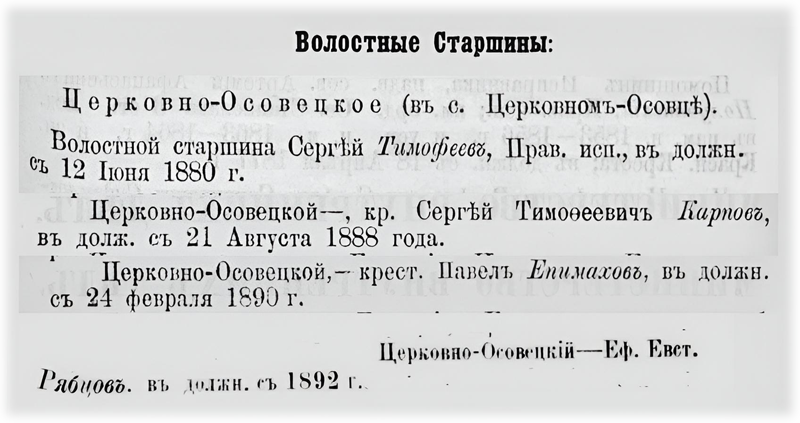

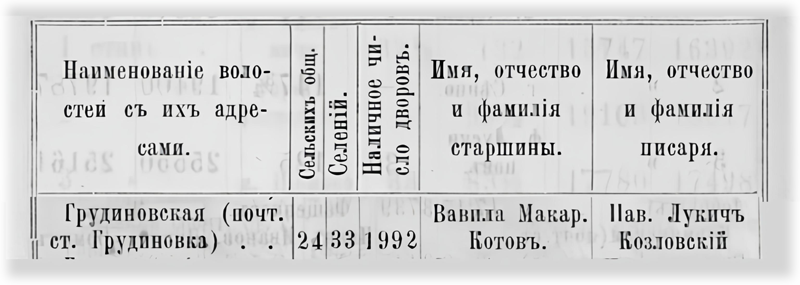

Каждое сельское общество имело сельский сход, выбиравший сельских должностных лиц: сельского старосту, сборщика податей, сотских, десятских и разрешавший некоторые поземельные дела (например, переделы общинных земель), раскладку налогов, мелкие полицейские дела. Гораздо большее значение имело волостное сословное крестьянское звено — волостной сход.

Во́лость — нижняя единица административно-территориального деления в России в сельской местности. Волость являлась низшей административной единицей крестьянского самоуправления, образуемой из смежных сельских обществ, с численностью населения от 300 до 2000 ревизских душ мужского пола. Наибольшее расстояние отдалённых селений волости от центра управления в среднем не должно было превышать 12 вёрст. При первоначальном образовании волостей за основу было принято разделение на приходы.

Волостное управление составляли:

1. Волостной сход;

2. Волостной старшина с волостным правлением;

3. Волостной крестьянский суд.

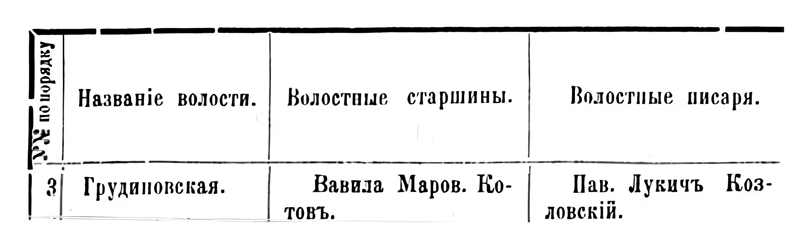

1906 г.

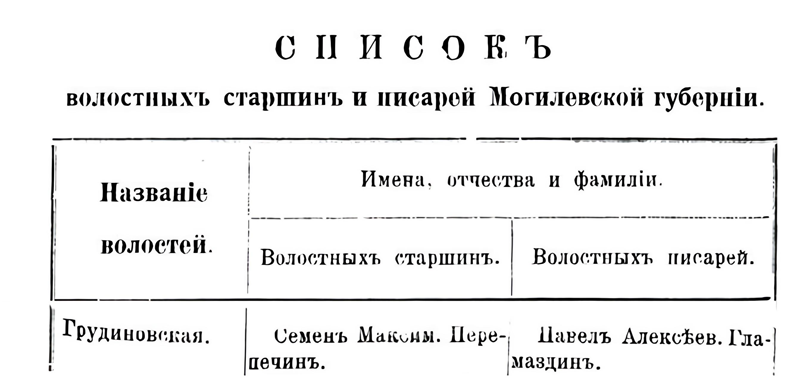

1907 г.

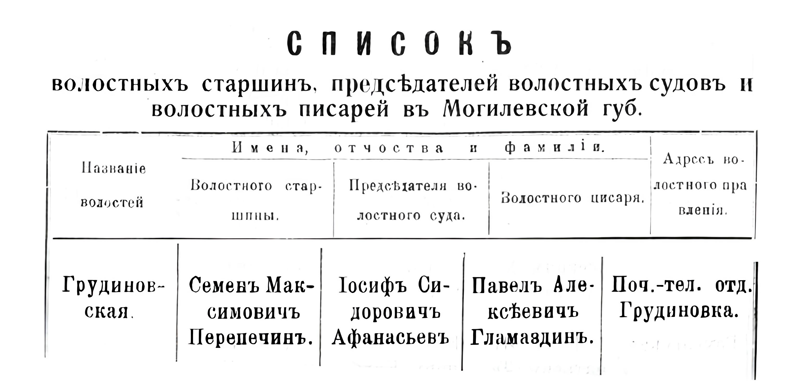

1914 г.

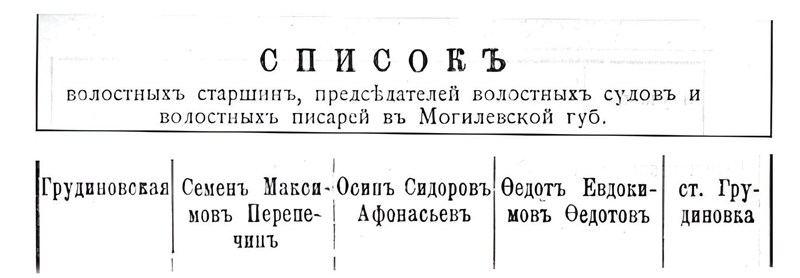

1915 г.

1916 г.

Что касается до землевладения общинного, то в этом случае земля принадлежала всей общине, отдельные же её члены имели известные права лишь на пользование землею. Община это ни что иное, как союз крестьянских семей, которые владеют землею сообща, и при том не иначе, как уравнительно. В общине никому в отдельности не давалось право распоряжаться ни одним клочком земли. Ею распоряжался весь союз, все общество, вся община, собравшись на сходе; здесь за какие дела соберется голосов больше, то и решено. Сход, «мир» — полный хозяин земли. В руках мира и другое право, — право пользоваться общинною землею. Это значит, что община могла часть своей земли или всю ее и обрабатывать всем миром, сообща, а плоды этого общего труда делить между членами общины уравнительно. Впрочем, обыкновенно, при общинных порядках крестьяне пользовались сообща, всем миром, только одними выгонами, и иногда сенокосами, еще реже — лесом. Право же пользоваться всеми прочими угодьями оставлялось за каждой крестьянской семьей в отдельности. Но и отдельные крестьяне не бесправны перед сходом. Каждый член общины имел право требовать, чтобы ему было дано сходом в пользование ровно столько земли, сколько приходится на его долю, по уравнительному разделу ее между всеми членами общины. «В мире, как в море, говорили крестьяне, — люди умирают и нарождаются, соответственно этому и земля должна переделяться». Устранить нарушенное равновесие можно было лишь одним путем – переделом земли. Уважая это право, сход и уравнивал мирскую землю между членами общины тем способом, который большинство членов схода признает наилучшим. Постепенно, таким образом, под влиянием подушной подати, установился обычай, когда после проведения ревизии земля, находившаяся во владении домохозяев населенного пункта начала делиться на число долей, соответствовавшее числу лиц мужского пола в каждом дворохозяйстве.

Список используемых источников.

1. Энциклопедия «Гарады i вёскi Беларусi т.5. Магiлёуская вобласць».

2. Подробная опись Осовецкого войтовства с подписью и за печатями ревизоров Владислава Кердея гродненского маршалка и королевского секретаря и Гавриила Кимбара скарбового писаря ВКЛ.

3. Мелешко В. И. О феодальной ренте и развитии товарно-денежных отношений в королевских экономиях Восточной Белоруссии в конце XVI – XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г. Минск, 1964.

4. Планы генерального межевания Могилевской губернии, Старобыховский уезд 1783 года.

5. Секвестрование частной собственности на Гомельщине. «Гомельские ведомости», 5 февраля 2009 года.

6. «Сведения о помещичьих имениях, т.6, 1860».

7. Выкупные дела (РГИА Фонд 577.Опись 19.

8. Выкупные дела (НИАБ Фонд 2014.Опись 1).

9. Документы Крестьянского поземельного банка (РГИА фонд 592. Опись 19).

11. Памятная книжка Могилёвской губернии.

23.05.2025 | Евгений Антонович Минин